「日本史探究」の事例が知りたい

探究学習の事例をお探しの先生へ。

2022年から本格的に始まる「探究学習」。日本史探究をどうやって教えたらわからない・・・そういったお悩みをよくいただきます。

そこで本記事では「日本史の探究学習事例」を調査してまとめました。

テーマやねらい、実践のプロセスや結果なども掲載しています。授業の参考にぜひお使いください。

この記事で紹介する日本史探究の事例

1.満州事変から第二次世界大戦を範囲に、生徒自身で問いを設定し探究する

2.知識構成型ジグソー法を活用して「悪女・日野富子」を再評価する

3.アメリカと清の会話資料から読み解く植民地下の朝鮮における「自主・独立」

4.風刺画などを活用して日露戦争の影響について探究する

StudyValleyでは、探究学習に役立つテンプレートを無料配布しております。

資料の詳細は以下、個別の資料名を参照ください。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

日本史の探究学習のポイント

日本史の探究学習を設計するうえで重要なポイントは大きく2つ。

日本史の探究学習を設計するうえで重要なポイントは大きく2つ。

・探究で何を学ぶのかを明確にする

・評価を明確にする

「総合的な探究の時間」が探究的な学びを身につけるのに主眼が置かれ、テーマや課題に自由度があるのに対し、教科の探究は、探究的な方法で「教科に関する知識や考え方」を身に付けることも期待されます。

探究を通じて、生徒が教科の知識や考え方を身に付けられるようにデザインしておく必要があります。

またペーパーテストと違い、成果だけでなく探究のプロセスも評価の対象になるのが探究学習です。探究のプロセスを評価する方法を決めておくことも重要です。

事例をご覧になる際も、これらのポイントを踏まえて見ていただく良いかと思います!

それでは、日本史探究の事例を紹介していきます。

【解説あり】日本史の探究学習事例4つを紹介

1.満州事変から第二次世界大戦を範囲に、生徒自身で問いを設定し探究する

満州事変から第二次世界大戦までの範囲で、生徒自身に課題を設定させ、最終的にその探究の結果について発表を行なった事例です。

| テーマ | 日本近代史 ・日本史B |

|---|---|

| 学習期間 | 11時間 |

| 実施校 | 神奈川県立荏田高等学校 文教大学情報学部 |

| 対象学年 | 3年生 |

学習のねらい

1. 様々な資料から情報を適切にまとめる技能を身につける

2. 調べたことをもとに課題を考察し、グループの班員と協働して発表する力を養う

3. 平和で民主的な国家・社会の実現を視野に入れて課題を研究する

課題・実施の流れなど

興味を持った内容について、班員と協力しながら「問い」を立てその課題を探究する。

【テーマ選び】(1時間)

満州事変から第二次世界大戦を学習範囲とする。教師がそこから以下の11個のテーマを示し、生徒に第2希望まで選択してもらった。(グループ分けの為)

生徒に提示された11のテーマ

・満州国

・日米開戦

・大東亜共栄圏

・近衛文磨

・東条英機

・東京大空襲

・沖縄戦

・ポツダム宣言

・原爆投下

・特攻隊

・戦時下の国民生活

【大きな「問い」立て】(2時間)

班分けを行った後、班の中で大きな「問い」を考えさせ、それを答えるためにどのような「問い」が必要か考えさせた。

Ex)大きな「問い」→原子爆弾投下とは?

「問い」→①なぜ広島・長崎に投下されたのか。②アメリカから見た原子爆弾とは。

【レポート提出】(1時間)

前の時限でレポートの書き方や調べ方を指導し、一人レポート用紙1枚にまとめさせた。

レポート作成後、リーブリック評価に基づいて評価。その後調査内容を班で共有した。

ここでは、問いに対して調べた内容を班で共有し、自分の考えを深めることを目的としている。

【発表資料の作成】(6時間)

(内1時間)次に発表に向けて、班で立てた問いに対する結論部分を班の中でどのようにまとめるのか、これに関連して、各自のレポートの内容のどの部分を班発表で使うのかを協議させた。班員が協力して結論を考える姿が見られた。

(内3時間)その後、班で模造紙を使った発表の準備をさせた。授業内で十分に準備ができなかった班は自主的に放課後に集まる等して完成させていた。

(内2時間)一班7分以上10分程度を目安にリハーサルを行った。

【発表】(1時間)

最終的に各クラスで発表を行ない、生徒同士で評価を行うようにした。

結果

資料を読み取り、自分の意見と合わせてまとめることができたようで、レポート評価では7割強が25点満点中21点以上を獲得した。

また、全てを終えてからのアンケートでは、9割の生徒が「発表内容への理解が深まった」と回答している。 また、「一緒に考察したり、工夫して作業をしたりしていくうちに知識も深まりペアの人とも友情を深めることができた。 」というような回答も見られた。

さらに良いレポートを書くためには何が必要か?という質問への自由記述では、

「時間がほしい。資料館などにいけばもっと良かった」

「実際に体験した人の話を聞くと良かった」

「もっといろいろ調べて理解して多角的に考えた結論を出したら良くなると思う」など、前向きな回答が多かった。

しかし、発表に関しては難しいと感じる生徒が多々いた。伝え方の指導の工夫が必要である事がわかった。

ポイント

探究学習のプロセスである「自分なりの問いを立て」、「自分なりに情報収集・分析し」、「自分なりにまとめ発表する」と言うステップを踏めている事例です。

本校の図書館に協力してもらうことにより、あらかじめ参考図書を図書室に揃えていたことで十分な情報収集に基づいた調査ができています。

どうすれば生徒が興味を持ってくれるかを考慮し、いくつかのテーマを用意して選ばせているところも参考になると思われます。

詳細には、レポートの評価基準や生徒立てた問い・取り組みの例などが記載されています。

詳細:新科目「日本史探究」の主題学習を想定した授業実践

2.知識構成型ジグソー法を活用して「悪女・日野富子」を再評価する

悪女として名高い日野富子についての再評価をテーマにした探究的事例です。

授業内で以下のようなジグソー法・知識構成型ジグソー法という学習メソッドを活用しています。

・ジグソー法:断片化した情報をピース(部品)として填め込むことで全体図を完成させるジグソー・パズルのような構造の学習方法。ピースは少人数グループにそれぞれ与えられ、全体を理解するために生徒同士で情報を出し合い説明し合う学習方法である。

・知識構成型ジグソー法:学習を成立させるための仕掛け。まず教師(運営側)が「問い」を立ててその回答を生徒に予想させる。次に生徒にエキスパート活動(同じ資料をグループで読み合い、理解を深めていく活動)とジグソー活動を経させて二度の回答を予想させる。

これは学習の前後で回答を二度求めることができ、ジグソー法では見られない固有の活動である。

| テーマ | ・協調学習 ・知識構成型ジグソー法 ・一次資料の活用法 |

|---|---|

| 学習期間 | 5時限分 |

| 実施校 | 埼玉県立浦和高校 目白大学 |

| 対象学年 | 2学年 |

学習のねらい

従来の暗記重視で受け身な状態にならないように、生徒一人一人が主体的になって学ぶ姿勢を作る。

課題・実施の流れなど

日野富子を例に、当時の女性と社会のかかわりについてその一端を学習する。

また、日野富子像について再評価させ歴史的思考力を育成する。

実践では、「日野富子は本当に悪女なのか」を検証するために、史料を活用しその史料批判も実践しながら、教師が問いを設定し、生徒同士で情報を共有したり発見したり(ジグソー法・エキスパート活動)し、主体的な学びを行なった。

日野富子に対する後世の評価では、義政を蔑ろにして政治に介入したり義尚を将軍に就けて応仁の乱の原因をつくったりした 「稀代の悪女」と見なす見方が定着している。 しかし、1990年代以降、歴史研究にジェンダーの視点が取り入れられるようになってから日野富子についてむしろ幕府再建を陰で支えた功労者というような肯定的な意見も見られるようになった。

そのような見方の史料も活用することで、教科書でしか観察できなかった史実を見つめ直し、日野富子についての再評価を図った。

また、そのような活動を行い、日野富子について理解を深めた後、日野富子の悪女度について班で考え、発表した。

結果

史料の読み込み、班活動・発表活動を踏まえ、生徒たちの「日野富子=悪女」ということが表面的な理解だったということに気づかせることができた。

応仁の乱を収めることに貢献したといった日野富子にも評価されるべきところがあることに生徒は気づいたようで、「日野富子の悪女度」についての発表の時は、悪女度を25%と低く設定した班があった。この探究活動を通じてこの人物の再評価が行えている。

また、発表内容を聞くと多くの班が十分な史料批判と史料的裏付けに基づいて評価を行えていた。

生徒たちが楽しく学習していたことは感じられたが、エキスパート活動の際に指示された史料を読み込んでこなかったために話し合いがほとんど成立していない班も見られた。

この深い学びを成立させるために如何に意欲を持って参加してもらうか、といったことが課題として残った。

ポイント

史料の読み込みだけでなく史料に対する批判も交えながら歴史上の人物を再評価するという取り組みが特徴的です。

少人数に分け情報を共有させたりすることで生徒のアウトプットの機会が増え、主体的に考えさせる環境づくりに貢献できると考えられます。

また、史料の批判的な読み込みを通じて、情報を集めるときの注意点を生徒たちは実感することができたようです。実際、生徒の意見には「一つの史料から結論を導くことには気をつけるべきだ」といったものがありました。

ただ、結果を踏まえて、生徒の参加意欲を刺激できるよう工夫があるとより良い結果を得られるかもしれません。例えば、取り上げる人物を変える、有名な歴史的事件をテーマにする、国語や世界史と連携させるなどの取り組みが考えられます。

詳細:知識構成型ジグソー法による協調学習の研究─日本史小単元「聖女・悪女の救済 日野富子を再検証」を事例として─

次に紹介するのは、

平成25年度より文部科学省研究開発学校の指定を受け、「地理総合」及び「歴史総合」のカリキュラム開発・授業研究に取り組んでいる神戸大学附属中等教育学校の「歴史総合」の2つの実践例です。結果とポイントは2例目にまとめてご紹介します。

3.アメリカと清の会話資料から読み解く植民地下の朝鮮における「自主・独立」

アメリカと清は朝鮮の「自主・独立」をどのように捉えていたのか、捉え方に違いはあったのか、ということについて探究した事例です。

| テーマ | 日清戦争時代の朝鮮における「自主・独立」という言葉はどういう意味で使われているか。 |

|---|---|

| 実施校 | 神戸大学附属中等教育学校 |

学習のねらい

グローバル化する社会の中で、広い視野と深い思考力を持ち、持続可能な活力ある日本と世界の構築に主体的に寄与できるような資質・能力を持った人材育成を図る。

史実の学習のみにとどまらず歴史的背景を踏まえて物事を考え、歴史学的な研究のスキルを身につけられるようにする。

批判的思考のスキルを養い、歴史に複数の解釈があることを理解する。

課題・実施の流れなど

テーマについて日本史Aの授業時間に学生に考えてもらう。

ワークシートとして、清の李鴻章と、アメリカ公使ヤングの会話が示されている資料を生徒に渡し、「自主・独立」という言葉について両国の考えの違いをまとめさせる、という授業を行なった。まとめる活動の中で、生徒同士での話し合いの場を設けるなどした。

4.風刺画などを活用して日露戦争の影響について探究する

「日露戦争は世界にどのような影響を与えたのか」という問いをもとに風刺画や画像・動画などを活用し探究的な授業を行った事例です。

| テーマ | 日露戦争は世界にどのような影響を与えたのか |

|---|---|

| 実施校 | 神戸大学附属中等教育学校 |

学習のねらい

グローバル化する社会の中で、広い視野と深い思考力を持ち、持続可能な活力ある日本と世界の構築に主体的に寄与できるような資質・能力を持った人材育成を図る。

課題・実施の流れなど

日露戦争に関する資料から当時の国々の背景を探究し、世情と戦争の関連を理解する。

Power Pointを活用し風刺画や写真、DVDといった資料を用いて、グループで「問い」の答えを見出せるような授業展開を行なった。

例えばビゴーの絵や北沢楽天の風刺画、ポーツマス条約第三条の内容を見せて、そこから何を伺えるか、それはなぜかをグループやペアで考えさせるなどした。

以下は、

アメリカと清の会話資料から読み解く植民地下の朝鮮における「自主・独立」

風刺画などを活用して日露戦争の影響について探究する

2事例通じての結果・ポイントです。

結果

授業後の生徒からの感想では、

「いつも受け身の授業だが、今日は自分達で考えたりもできたと思う」

「教科書をただ覚えるだけでは深い理解ができないと実感した」

「話し合いで自分の意見を言うことで、より内容を理解できた」といった肯定的な感想が得られた。

教師から見ても、「集中力が普段持たない生徒も一生懸命グループ内で発言していたことが印象的だった」と言う評価も得られている。

ポイント

自分の考えをまとめ、話し合いの場でアウトプットするという探究学習における重要な要素に触れられている事例です。

実際に支配国間の会話や当時の風刺画という生々しい資料から見えてくる、帝国主義時代の大国の意図の複雑性に触れられる内容となっています。

また、生徒に馴染みのない資料を使うことで教科書の知識に新しい視点が加わります。そうすることで生徒は、教科書を表面的にしか理解していないことに気づき、関心をもって学習する姿勢につながります。

詳細には指導略案が記載されています。

詳細:IB(国際バカロレア)DP(ディプロマプログラム)の教育手法を援用した『日本史』授業の一試案

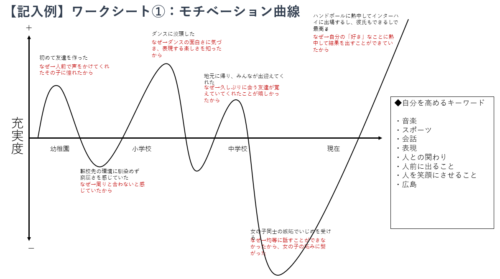

無料ダウンロードOK!探究テーマ発見に役立つワークシート一式!

弊社StudyValleyでは、生徒が興味関心に基づく探究テーマを見つけるためのワークシート(マンダラート(マンダラチャート)など)を、探究学習でお困りの学校の先生方に無料配布しております。

以下よりダウンロードしていただき、ぜひ探究学習活動にお役立てください。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。